一件校服,牵动万千家庭;一次治理,映照城市温度。今年秋季学期,全国多地遭遇校服采购整治带来的连锁反应,武汉与苏州两地却走出了截然不同的路径。武汉以“快速响应、闭环推进”主动破解家长“急难愁盼”,苏州则因采购停滞陷入“梅友校服”的舆情调侃。

武汉精准施策,以“合规+便民”回应民生关切

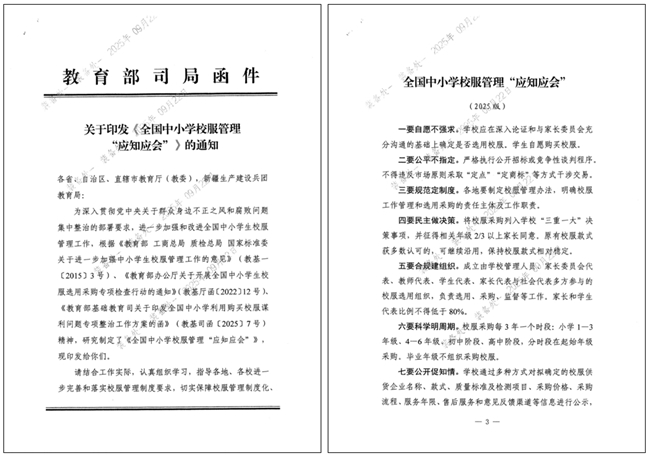

面对全国多地校服采购停滞的共性难题,武汉市教育发展保障中心主动作为,用一套“组合拳”交出了民生答卷。9月教育部《全国中小学校服管理“应知应会”》印发后,武汉迅速响应,于近期发布工作提示,在全市符合条件的学校启动2025年秋季校服采购,明确11月底前基本完成。

在政策落地层面,武汉做到了“精准又稳妥”。实施范围上,精准划定“与供应商合同服务期不超过三年且未到期”的学校,同时排除存在关联关系、转包分包等违规问题的合作方,从源头守住合规底线。执行流程上,建立“合同审核—组织实施—合同备案”三步闭环,要求学校全程留痕、台账清晰,既杜绝不规范操作,又保障采购透明可监督。时限要求上,“立即启动、11月上旬见进展、11月底收官”的明确节点,让家长对校服到位时间有了清晰预期,有效缓解焦虑。

更值得关注的是,武汉兼顾政策延续性与灵活性:服务期内学校沿用2023年采购标准,避免政策“急转弯”引发混乱;同时要求做好政策解释,对未纳入范围的学校和咨询家长耐心答复,防范舆情反复。这种“既守合规底线,又怀民生温度”的治理方式,正是对教育部“学校主体、民主决策、公平竞争”要求的精准落地。

苏州治理缺位,民生小事陷入舆情漩涡

与武汉的主动破局形成反差,苏州的校服治理陷入“被动应对”的困境。“今年苏州没有校服”话题一度登顶同城热搜,千万流量背后,是家长们堆积的焦虑与无奈。开学两个月,新生校服迟迟未启动采购,老生因身高增长补购无门,社交平台上满是追问:“校服选用意见填了同意,之后就没下文了”“现在条件好了,孩子反而穿不上合规校服?”

更令人费解的是,这场民生困境与苏州“精细治理”的口碑形成强烈反差。作为以“办事细致、服务精准”著称的城市,苏州在生物医药、营商环境等领域的创新实践备受赞誉,却在校服这件“小事”上出现治理“掉线”。核心问题在于,当地将校服专项整治简单异化为“暂停采购”,把“禁止强制”等同于“停止服务”,违背了教育部“自愿采购≠停止服务”的核心精神。苏州在政策执行中,既未搭建合规的采购渠道,也未建立老生补购机制,最终让“民生小事”演变成舆情热点,“梅友校服”的调侃背后,是市民对治理精度的期待与失望。

教育部《全国中小学校服管理“应知应会”》早已明确方向:校服采购既要坚持自愿、公平、公开,也要保障有需求的家庭能便捷采购。武汉与苏州的治理对比,本质是“主动作为”与“被动回避”的差异,更是对“民生治理”本质的不同理解。武汉的实践证明,只要找准“规范”与“便民”的平衡点,就能既守住合规底线,又满足民生需求。

民生无小事,枝叶总关情。一件校服的背后,是千万家庭的信任与期待。武汉向左,走出了民生治理的“正确方向”;苏州向右,亟需及时纠偏、回应关切。期待更多城市能以两地为镜,在政策执行中多一份民生考量,少一份懒政思维,让每一项治理举措都能暖到群众心坎上。

免责声明:本文是转载企业宣传资讯,仅代表作者个人或企业观点,不代表本站立场。内容仅供参考,并请自行核实相关内容。