11 月的沈阳,中小学生们裹着各式各样的便服穿梭在校园里,这已是他们没有校服的第三个月。而此刻,教育主管部门启动的 “一市一款” 校服线下投票,非但没让家长安心,反倒引来更密集的质疑:拖延半年的流程、悬而未决的刷票追责、与季节完全脱节的节奏,这场 “民意征集”,究竟是在解决问题,还是在完成 “程序任务”?

寒冬投票:民生需求让位于 “流程正确”

回溯事件脉络,时间线本身就是最大的争议点。早在今年 7 月,教育局就启动校服款式征集,承诺 “开学后开展线下投票”;8 月线上投票因 “1 小时暴涨数万票” 的刷票丑闻紧急叫停,却未及时给出替代方案;直至 11 月寒冬,线下投票才姗姗来迟,距离学期结束仅剩一个月。

这意味着什么?即便现在投票结束,从确定款式、打版生产到批量发放,至少还需两个月。也就是说,整个 2025 学年,沈阳中小学生都将 “无校服可用”。新生入学季的集体认同培育、日常校园管理的便捷性、家长对统一着装的期待,全都被 “保障公平” 的流程说辞搁置。当政策执行与季节需求、民生期待完全错位,所谓 “征求民意”,不过是一场忽略现实的形式主义表演。毕竟,没有哪个家庭需要一件 “等到来年春天才能穿上的冬装校服”。

旧弊未除:刷票追责缺位,信任危机难消

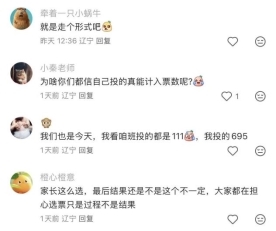

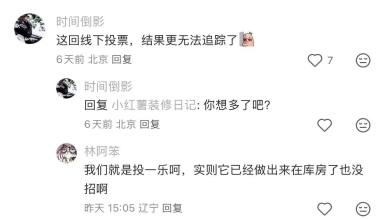

比时间错位更令人担忧的,是刷票风波的 “烂尾处理”。8 月线上投票的漏洞堪称低级:无需实名验证,清除浏览器记录即可无限次投票,有家长直言 “原本呼声最高的浅灰款式,一夜之间被冷门款式反超”。面对如此明显的作假行为,官方仅以 “第三方检测核减异常票数” 轻描淡写带过,核心问题至今没有答案:异常票数占比多少?哪些款式、哪些主体涉嫌刷票?技术支持方是否失职?疑似干预的供应商有无被追责?

如今弃线上改线下,看似规避了技术漏洞,实则未建立任何防舞弊新机制。学校组织投票时是否存在引导倾向?家长代投能否真正代表学生意愿?这些新隐患未被提及,足以说明此次线下投票并非为了 “补漏洞、保公平”,而是为了给 “民意征集” 画上一个形式上的句号。当公众对前一次投票的信任尚未修复,新的流程又带着旧的阴影启动,教育局的公信力只会进一步流失。

治理反思:公共决策不能 “只走流程不解决问题”

沈阳市教育局将统一校服的初衷包装为 “斩断利益黑手”“保障教育公平”,但这场投票闹剧恰恰暴露了公共决策中的突出问题:行政逻辑凌驾于民生需求之上。

一方面,“效率倒置” 现象明显。为了追求 “程序正确”,不惜让学生、家长等待半年,违背了 “教育服务优先” 的基本准则。校服不是复杂的重大工程,从征集到落地本可更高效,为何偏偏卡在 “投票流程” 上?另一方面,“责任空转” 问题突出。面对刷票丑闻,既不公开调查结果,也不追究相关责任,实质是对舞弊行为的纵容,更是对公众知情权的漠视。

教育领域的公共决策,从来不是 “有流程就行”,关键要看流程是否服务于需求,结果是否回应民意。正如舆论所质疑的:如果连一场校服投票都要拖到寒冬,连明显的刷票行为都得不到彻查,未来更复杂的教育民生问题,又该如何让公众信任?

校服虽小,却连着千家万户的期待,连着教育治理的温度。这场争议应成为公共决策的一面镜子:任何涉及民生的事项,都不能让 “征求民意” 变成走过场的流程。唯有把民生需求放在首位,把责任担当落到实处,才能重建公众信任,让政策真正温暖人心。毕竟,寒冬里最需要的不是一场 “合规” 的投票,而是让孩子们及时穿上合身的校服。

免责声明:本文是转载企业宣传资讯,仅代表作者个人或企业观点,不代表本站立场。内容仅供参考,并请自行核实相关内容。