近期,教育部《全国中小学校服管理“应知应会”》通知在全国落地实施,各地执行情况呈现出显著分化态势。四川、广东、辽宁、江西等省市相继推行校服“一市一款”,却因投票质疑等问题引发社会热议;江苏苏州、湖北武汉等地因基层执行严重偏差,陷入校服“征订停摆”,相关话题占据地方热搜;与之形成鲜明对比的是,青海西宁、河南郑州等地严格对标政策核心要求,高效破解学生校服需求难题,成为政策落地的标杆范本。这场治理实践的反差,深刻折射出基层治理能力与民生服务意识的现实差距。

多地执行跑偏:民生需求让位于懒政思维

“今年苏州没有校服”一度登顶同城热搜榜首位,千万流量的背后,是家长群体难以掩饰的焦虑与无奈。早在开学前一个月,社交平台上就已充斥着家长们的困惑追问。截至10月底,部分学校新生入学超两月仍未启动校服征订工作,孩子们只能穿着便服上课,校园集体感荡然无存。更令人费解的是,当地部分区域将“自愿采购”政策异化为“全面禁订”,多家校服企业已签订合同并完成批量生产,却被要求终止合作,导致数千套校服堆积仓库,企业面临巨额损失。同时,老生补购渠道被全面关闭,家长被迫购买来源不明的“三无校服”,给学生健康带来潜在风险。

武汉的政策执行同样陷入“机械解读”的误区。当地部分学校将教育部“禁止强制购买校服”的明确要求,简单曲解为“不得组织任何形式的征订”。武昌区一位小学家长无奈表示:“我们家委会按照流程组织了采购投票,超过90%的家长都同意订购,但学校突然接到上级通知,要求中止所有采购事宜,让我们自行解决孩子的校服问题。”这种“一刀切”的操作不仅粗暴违背了家长的自主意愿,更让校服丧失了校园安全标识的基础功能,校园安全管控的难度大幅增加。

从社交平台的舆论反馈中,更能直观感受到群众的不满情绪。有家长感慨:“我小时候不穿校服是因为家庭困难买不起,没想到现在物质条件好了,孩子反而穿不上合规校服了。”还有家长吐槽:“穿校服本来能省去每天搭配衣服的麻烦,还能避免孩子间的穿着攀比,学校发了选购意见表让我们填了同意,之后就没了下文,这么简单的事怎么就办不成?”

专家精准破题:直指政策执行三重扭曲

面对各地校服治理乱象,中国教育科学研究院研究员储朝晖提出的“三重扭曲”论断,深刻剖析了政策执行偏差的具体表现与内在逻辑,为解读政策执行偏差提供了理论支撑。

第一重扭曲,是将“禁止强制购买”曲解为“不得组织征订”。教育部反复强调“学生自愿购买校服”的核心诉求,是杜绝强制消费、保障家长与学生的自主选择权,绝非否定校服本身承载的教育价值与实用功能。储朝晖明确指出:“‘自愿购买’与‘组织征订’并不存在矛盾,学校作为教育主体,有义务为家长提供合规的采购渠道并做好监督工作,而非以‘禁止强制’为借口,推卸自身应尽的服务责任。”这种机械僵化的政策解读,完全忽视了“以人为本”的政策核心精神。

第二重扭曲,是将“压减非必要款式”极端化为“全面停发所有校服”。教育部提出“压减非必要款式”,目的是为家长减负,引导校服回归“适用、实用、够用”定位。但部分地区走向极端,全面停发校服,无视其在校园文化建设、集体认同培育、安全管理中的重要作用。储朝晖表示,校服的教育价值不可替代,压减的是华而不实、价格高昂的款式,而非“一禁了之”,这种极端化操作暴露基层治理缺乏辩证思维的短板。

第三重扭曲,是将“防范廉政风险”异化为“回避管理责任”。校服采购领域的廉政风险防控,核心是通过规范流程、公开透明构建长效机制。但部分基层管理者将“防范风险”简单等同于“规避责任”,以“一禁了之”避免廉政争议,背离“监管”的本质要求。储朝晖一针见血地指出,治理的核心是解决问题而非回避问题,关键是建立民主决策、全程公开的机制,而非因噎废食放弃科学管理,这种懒政行为是责任意识缺失的表现。

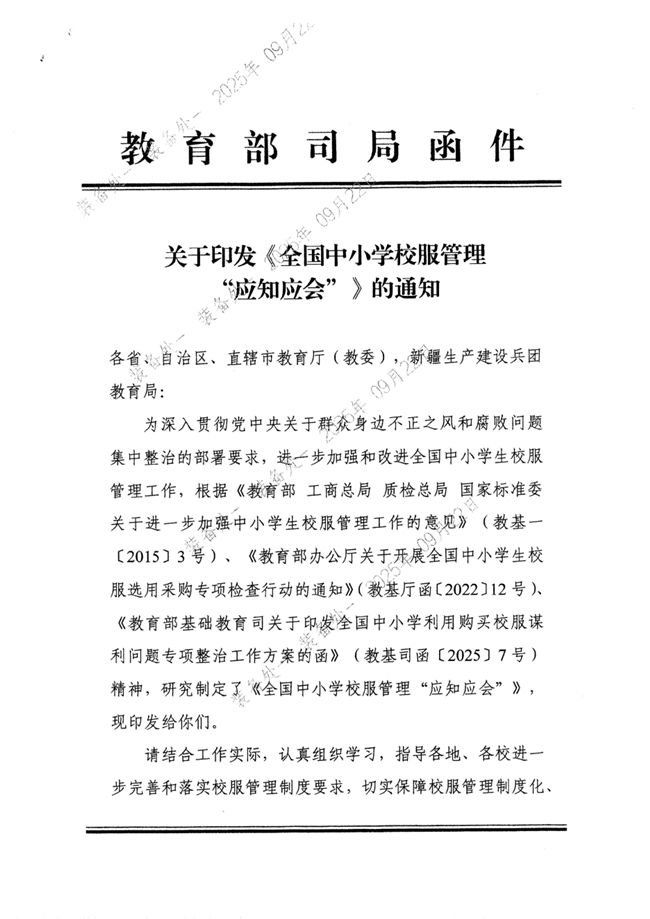

储朝晖的论断基于对教育政策执行规律的深刻把握。回溯校服管理政策的发展历程,2015年四部委联合印发《关于进一步加强中小学生校服管理工作的意见》,确立了“自愿购买、公开透明、质量优先”的核心原则;今年9月教育部印发《全国中小学校服管理“应知应会”》,进一步明确“学校主体、民主决策”等要求,始终致力于平衡规范与民生需求。这些政策的初衷始终是平衡规范管理与民生需求,但在部分地区的执行中却屡屡走样,根本原因在于基层治理存在“重形式、轻实效”“重风险规避、轻责任担当”的错误倾向。

标杆实践引路:多地彰显治理智慧

与苏州、武汉等地的执行乱象形成鲜明对比的是,青海西宁、河南郑州等地在落实校服管理政策过程中,交出了一份份兼具规范性与民生温度的答卷。多地立足政策初衷,结合本地实际,构建起民主、透明、规范的校服采购机制,不仅精准契合教育部的政策要求,更用实际行动诠释了 “以人民为中心” 的治理理念,为全国校服治理提供了可复制、可推广的实践范本。

青海西宁市第十一中学的校服采购实践,堪称西部基层学校的典范。2025年秋季开学前,为解决新生校服问题,学校主动对接市教育局启动合规采购流程。在教育局全程监督下,通过班级推荐、家长自愿报名筛选出300位代表性家长组成决策小组,涵盖不同职业、收入水平家庭,确保决策的广泛性与公正性。采购阶段邀请5家合规企业竞标,通过样品展示、工艺讲解、价格公示全面介绍产品,组织学生试穿反馈体验。投票环节设置线下主会场与线上分会场,由教育局工作人员、学校领导、教师代表共同监督,并邀请媒体全程记录,最终通过无记名投票确定中标企业。

郑州同样以“家校深度协同”激活治理效能,将政策要求与美育理念深度融合。全市多所学校彻底摒弃“行政主导”模式,严格落实《全国中小学校服管理“应知应会”》要求,把校服设计、采购的话语权真正交还师生家长。在款式设计环节,学校充分尊重学生审美与校园文化特色,推出兼具实用性与美育价值的校服方案;在采购过程中,通过全程公示供应商资质、检测报告、报价明细等信息,保障决策透明化。这种“阳光、民主、公开、透明”的实践,精准契合“应知应会”的核心要求,让校服成为“流动的美育课堂”,在日常穿着中潜移默化培育学生的审美素养与文化认同。

教育治理的温度藏在细节里,校服虽小,却关乎万千家庭利益与教育生态稳定。对比苏州、武汉等地的执行偏差,这些标杆实践提供了清晰的改进方向。其核心经验可总结为三点:坚持民主决策,让家长和学生成为主导力量;做到全程公开,主动接受社会监督;明确权责边界,形成治理合力。如此,方能经得起群众检验,让教育治理的温度渗透到校园每一个角落,为基础教育高质量发展筑牢民生根基。