今年以来,部分地区不再硬性要求学生穿校服返校,教育部明确将“强制购买校服”列入负面清单,倡导“家长自愿、学校不得强制”的校服管理原则,这本是尊重家长选择权、体现人性化、减轻家庭负担的善意举措。然而,苏州、泰州、武汉、合肥等地却将政策“简单化”“极端化”,走向“全面暂停校服征订”的极端做法,让“不强买”异化为“买不到”,这种非此即彼“一刀切”方式背离了政策初衷,也给学生、家长和供应企业带来一连串麻烦,引发新生家长在社交媒体平台的追问和吐槽。

家长焦虑:从“怕强制”到“买不到”,校园着装成难题

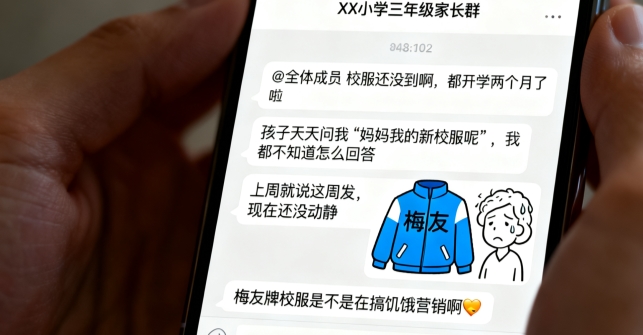

“开学快两个月了,孩子的校服还没着落,问学校说暂时不组织征订。”“以前担心学校强制买校服花冤枉钱,现在倒好,想给孩子买套合身的校服都没有渠道。”在苏州、合肥、武汉等地家长群里,类似的吐槽此起彼伏,开学快两个月学校却至今未组织校服征订。

“秉持自愿原则”“不得强制购买”政策初衷是不以硬性强制捆绑家长选择,但不可否认更多家长认可“校服荣誉感”“穿校服省钱”,一套安全、美观、实用的校服不失为家庭的高性价比之选,也是校园安全的有力保障,更是新生初入校园快速融入环境、消解陌生感的最佳伴侣。

然而,现实中,苏州、泰州、武汉、合肥等地将“不强制购买”曲解为“不得统一征订”。据《大晥新闻》报道,合肥多校不再组织统一征订校服,并关闭校服购买通道,老生补购成难题。合肥市家长张先生的孩子上三年级,去年的校服已经小了,本想通过学校以往合作的平台再买一套,却发现平台已关闭购买入口。“我联系平台客服,对方说‘接到学校通知,暂停校服销售’;找学校后勤,又说‘现在学校不负责订校服了,具体等通知’。”

社交媒体上,“武汉不订校服”“合肥买不到校服”成为热门话题,甚至有家长无奈调侃“苏州没有机场就算了,这下连校服也没了”。

政策走偏:“懒政思维”让“规范管理”变“停止服务”

为何教育部“自愿订购、不强制”的政策,到了地方会变成“全面禁订”的粗暴做法?教育领域专家指出,这本质上是部分地方教育部门和学校存在“懒政思维”,将“规范校服管理”简单等同于“停止校服服务”。

“不强制购买”的核心是尊重家长意愿,让家长根据自身需求选择是否购买、购买多少,而不是彻底取消校服征订。部分地区之所以选择“一刀切”禁订,一是怕承担“强制购买”的责任,干脆“一禁了之”规避风险;二是不愿投入精力协调家长需求、对接企业资源,将政策执行简化为“停止服务”,忽视了家长对校服的实际需求和校服在校园教育中的价值。最终,家长为孩子的校园着装四处奔波、满心焦虑;企业仓库里堆积的校服无法发货、蒙受损失;本应通过校服传递集体精神与美育价值的教育场景,也因“无衣可穿”失了色彩。

如何让校服管理回归“自愿、规范”的初衷,解决家长“买不到”的困扰?专家建议,地方教育部门和学校应摒弃“懒政思维”,精准施策,在“不强制”和“满足需求”之间找到平衡。一方面学校阳光、合规、及时地组织新生校服招采工作,另一方面全年不阶段开放老生补购渠道,确保在校学生能随时增补合体校服。

政策的善意,需要通过精准的执行才能传递到家长和学生手中。校服管理不应在“强制购买”和“全面禁订”两个极端之间摇摆,而应回归教育本质,以满足学生需求、服务校园教育为核心,让校服真正成为校园生活的“加分项”,而非家长和学生的“困扰源”。

免责声明:本文是转载企业宣传资讯,仅代表作者个人或企业观点,不代表本站立场。内容仅供参考,并请自行核实相关内容。