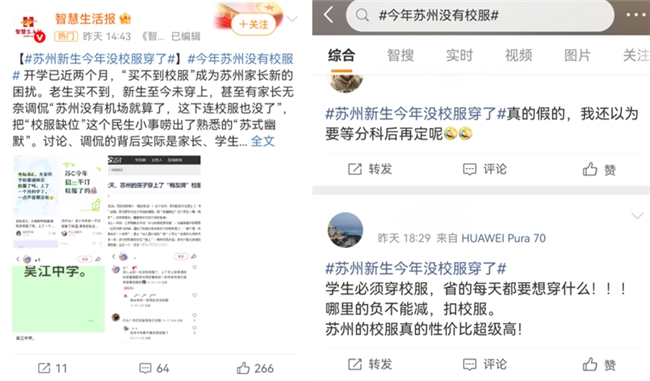

近日,“今年苏州没有校服”话题冲上同城热搜榜第一,千万流量背后不是网友的猎奇围观,而是家长们藏不住的焦虑。

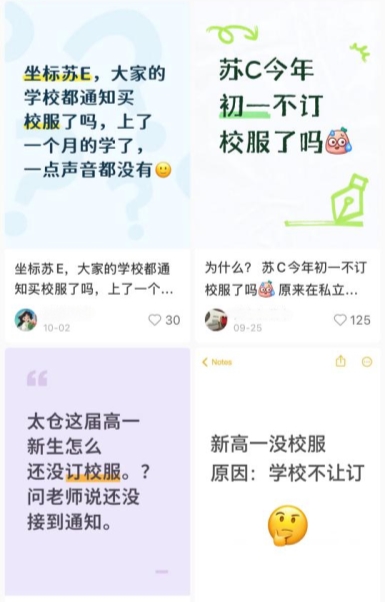

早在热搜发酵前,社交平台上就已充斥着家长们的困惑与追问:“大家的学校都通知买校服了吗?上了一个月的学了,一点声音都没有。”“苏C今年初一不订校服了吗?”“太仓这届高一新生怎么还没订校服?”……从新生开学两个月校服仍无着落,到老生因身材长高补购无门,甚至在无奈之下催生了苏州“梅友校服”调侃。

此次热搜评论区,网友的评论更是情真意切:“我小时候不穿校服是因为穷没有订,现在条件还这么艰苦吗?”“穿校服多省事啊,不用操心。大家都穿得一样,也不会攀比。”“校服选用意见发了,填了同意,然后就再也没有然后了……发个校服有这么难吗!”

对刚踏入校园的孩子而言,校服是从“幼儿园小朋友”向“小学生”转变的身份标识,是融入集体的“入场券”,多少孩子每日追问校服进度,满心期待最终化为失落;对家长与学校来说,校服是校园安全的“视觉防线”,校门口的教职工与接送家长可凭此快速区分本校学生与外来人员,尤其秋冬季节天色偏暗、校园活动密集,失去这一标识无疑让安全隐患陡增;更有老生家长陷入窘迫境地,孩子长高后旧校服无法再穿,想补购却发现学校订购通道关闭,只能在社交平台四处求助。这些细碎的诉求,共同勾勒出“民生无小事”的真实图景。

值得深思的是,苏州素来有“精细治理”的口碑。生物医药领域“随到随检”、营商环境建设中“企业出海一件事”覆盖全流程,这些创新实践证明,苏州有能力把复杂的事办细致。这些创新实践充分证明苏州具备将复杂事务办细办实的能力。可为何到了校服这件“小事”上,治理智慧却意外“掉线”?

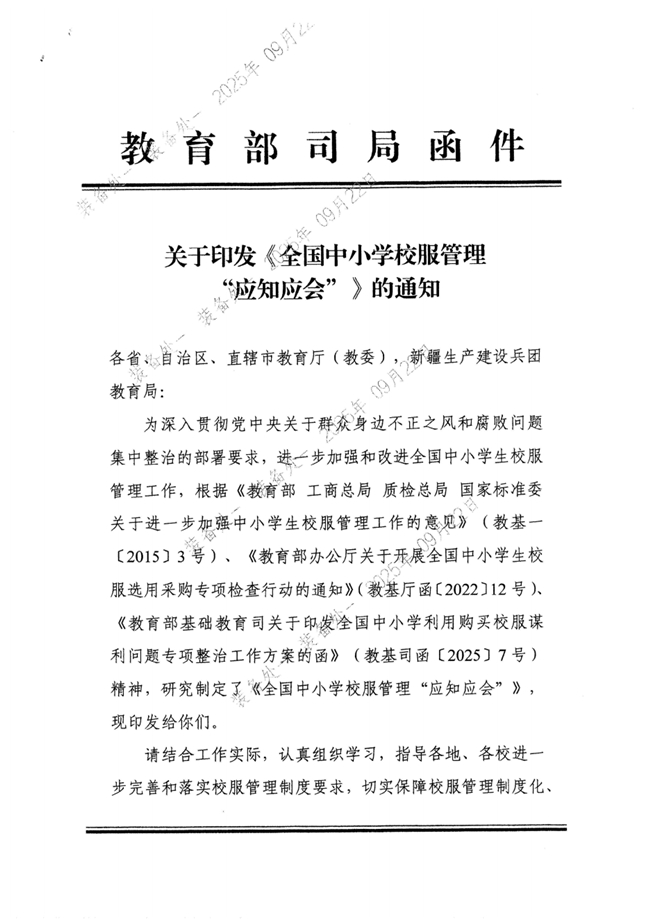

破解困局其实并不复杂,关键在于回归政策初衷,在“不强制购买”与“满足实际需求”之间找到精准平衡点。教育部于9月印发《全国中小学校服管理“应知应会”》通知,在延续四部委2015年“校服新政”核心精神的基础上,聚焦行政干预过度、采购流程不透明、师生家长参与度低等痛点,明确提出11项核心要求,为校服合规采购与科学选用指明了“学校主体、民主决策、公平竞争、全程公开”的实践方向。

参照教育部《全国中小学校服管理“应知应会”》要求,指导学校重建“自愿征订+全程公开”机制,让有需求的家庭能合规采购;全年开放老生补购渠道,解决“穿不下”的难题;学校与企业积极协商补偿方案,守住契约精神。这些举措,不需要“另起炉灶”,只需把产业领域的“精准服务”平移到民生领域。

“今年苏州没有校服”话题不是给苏州的“差评”,而是市民用关注发出的“提醒”:民生服务不是“非黑即白”的选择题,而是“精准施策”的应用题。当苏州的治理智慧不在“小事”上缺位,“梅友校服”的调侃才会变成“校服合身”的点赞。