一方面是烟酒店里卖校服,另一方面是正规厂商库存堆积、盗版泛滥。2025年秋,沈阳投票争议未平、赣州校服质量事件频发。这项初衷为“规范市场、守护公平”的举措,在全国8省市30余城落地后,因质量失控、文化消解、安全隐忧、企业困局交织,形成“一市一款”政策的僵局。

从质量失守到功能异化的多维困局

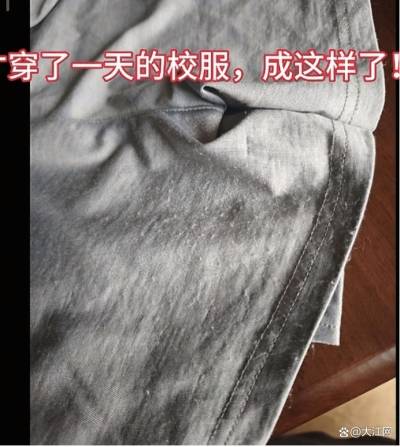

“一市一款”的僵局,首先体现在质量防线的崩塌。江西赣州的烟酒店、小卖铺里,无资质作坊生产的“高仿校服”与烟酒混放,省略甲醛处理、色牢度测试等关键环节,成本比正规产品低30%,家长仅凭外观根本无法分辨。网友“桃之夭夭”在抖音发布视频称,为读小学的女儿在拼多多网购了“校园达人”牌夏装校服,只在开学首日穿了一天,裤装面料就出现了起球的情况;南昌家长群里,“洗两次缝线崩开”“校徽脱落”的投诉刷屏,即便通过学校推荐渠道采购,仍能发现领口歪斜、拉链卡顿的瑕疵。

即便作为 “统一模式标杆” 的深圳,质量顽疾也未根治:2024年校服抽检不合格率仍达12.7%,纤维含量不达标、pH值异常等问题频发,2019年更是曝出36.25%的高不合格率,“统一标准”沦为劣质产品的“保护色”。

更隐蔽的僵局,藏在文化传承的消解中。百年学府,校服本是承载校史记忆的“流动文化载体”,是“活的校史”。但“一市一款”推行后,这些特色设计被一刀切抹去,换成无差别的统一款式。安全功能的倒退,也让僵局雪上加霜。“校服款式”作为识别校外人员的首要依据,但“一市一款”让这道防线形同虚设。当校服失去校际差异,相当于拆除了校园安全的“视觉防护网”。

企业的生存困境,则暴露了僵局的经济逻辑矛盾。深圳某正规校服生产商坦言:“就算现在停产,库存也够卖3年。”为适配统一款式,企业需调整生产线、备货原材料,可缺乏差异化的产品根本无法抵御盗版冲击——不少深圳中小企业已缩减产能,甚至计划退出市场。这种“生产即库存”的死循环,正在赣州、沈阳、佛山等跟风城市重演,彻底背离了“供需匹配”的经济规律。

行政越位、盲目跟风与懒政思维的三重错位

“一市一款”陷入僵局,绝非政策本身有误,而是执行中偏离了“规范”的初心,陷入三重认知与实践的错位。

其一,是行政越位对新政的背离。校服新政明确要求“学校为选购主体,征得2/3以上家长同意”,但多地照搬的“深圳模式”,却将决策权从学校上移至市级教育部门。这种“行政主导”直接架空了学校决策权,彻底背离了“学校主体、家长参与”的新政核心。

其二,是盲目跟风对地方实际的忽视。深圳推行“一市一款”,源于其独特条件:亚热带气候适配简单款、移民城市需“视觉平等”构建认同、早期“效率优先”导向减少行政成本。但多数城市跟风时,完全无视自身差异,这种“削足适履”的跟风,让政策从“因地制宜”变成“水土不服”。

其三,是懒政思维对监管责任的回避。多地将“统一款式”等同于“完成治理”,用“定标准”替代“全链条监管”。江西搭建了“中小学生校服展示平台”,却让烟酒店售校服成常态;哈尔滨要求校服通过合规渠道销售,却阻止不了“后备箱校服”“地摊校服”泛滥。

破局之径:从“一刀切”到“弹性治理”

并非所有地区都困于僵局,厦门、重庆等地的实践,为“一市一款”提供了“规范与温度并存”的破局范本。

厦门走通了“一校一款”的文化路径。2023年出台的政策打破“一区一款”限制,将采购权下放至学校:双十中学举办校服设计大赛,邀请师生、校友共创,最终入选的制服融入校徽刺绣与校史元素,被学生称为“想焊在身上的校服”;新规还明确“更换校服需半数以上家长同意”,让决策权真正回归教育共同体。这种模式下,校服不再是行政符号,而是“行走的校园文化”,既解决了质量乱象,又守住了美育初心。

重庆校服新规的核心逻辑,是让校服管理回归“以学生为中心”的本质。近日,重庆市教委、市市场监督管理局联合印发《关于进一步加强中小学生校服管理工作的指导意见(试行)》,《指导意见》设计的“自行选购模式”灵活且务实:规模较大的学校可自主评定供应商或委托第三方招标;小规模学校可采取“多校联合、一校为主”的方式降低采购成本;甚至允许“选购组织确定款式后,由企业市场化生产销售,家长自主购买”。这种不搞“一刀切”的思路,避免了“一市一款”可能带来的地方保护。

两地的实践证明,破解“一市一款”的僵局,无需否定“规范”与“公平”的价值,而是要摒弃“一刀切”的懒政思维,回归“以学生为中心”的初心。让行政权力归位、让民意充分参与、让文化得以传承,才能让从“僵局”走向“良局”,让校服真正成为守护学生成长的“第二层皮肤”。

来源:https://www.sohu.com/a/944603422_121349294